10月8日,國慶假期的最后一天,我在深圳地鐵2號線上,認識了一位印度旅客。他在香港從事IT工作,會說寥寥幾個中文詞匯,此前先后在澳大利亞、美國工作過,最后和家人一起留在了香港。

一番交談之后,我心想:“完了,對印度三哥的刻板印象更深刻了,果然一個印度人就是一個壓縮包,哪里都有。”今年以來,不少人感受到在中國看到的印度人面孔好像變多了,小紅書上也有帖子稱:“我所在的城市突然多了好多印度人...”

2020年以來,受疫情影響,印度和中國的直航客運服務被暫停。而今年4月,雙方同意恢復直航、簡化簽證,從而改善“來華旅游”的可達性。中國駐印度使領館的統計中,截至2025年4月9日,中國駐印度使領館今年已為印度公民核發赴華簽證超8.5萬件;中印兩國將于10月底前恢復直航,印度靛藍航空10月26日開通加爾各答—廣州每日直飛;東航11月9日恢復上海浦東—德里航線,每周3班。

同時,國務院10月1日實施的“K字簽證”新政策,印度相關媒體報道了《用來抗衡美國H-1B簽的中國K字簽證》和《為何中國K字簽證是對特朗普H-1B簽證戰的回應》,“中國K簽條件”“巴基斯坦人申請中國K簽”等條目成了熱搜。

怎么?中國也要成為印度“潤人”的目的地了嗎?

今年,美印關系變化有點偏離原來的軌道,《外交事務》雜志近日就刊登了一篇印度學者的文章,題為“印度和美國之間令人震驚的裂痕”。原因有二,一方面,特朗普政府為懲罰印度從俄羅斯大量進口石油,自8月27日起正式對印度商品加征25%的額外關稅,使總稅率升至50%;另一方面,9月19日,特朗普簽署公告,將企業為H-1B簽證申請人支付的費用提高至10萬美元,否則不得入境。

要知道,美國每年發放的H-1B簽證中,其中印度人獲得簽證數占簽發總數超過70%。這讓無數原本懷揣著“美國夢”的印度人,不得不將目的地從美國改道他國。比如,日本首相石破茂就表示,未來5年內,日本要與印度實現50萬人的人員交流目標。其中5萬人為擁有理工背景、擁有專業知識的印度技術人才。

作為擁有14.6億人口,GDP增長超6%的經濟體,印度長期以來被看做擁有著“下一個中國”的可能性。正如《新鍍金時代》所描述的:“不論如何,印度的經濟和政治實力注定要在21世紀繼續增長,一如19世紀的美國。印度最新的經濟總量為2.3萬億美元,和英國的差距微乎其微。照此趨勢,印度不出意外將在21世紀中葉超過美國,再往后或許還會超過中國。21世紀將成為美國、中國、印度三國博弈的時代。比起中美,印度仍處于初級階段,但也正因此擁有最大的潛力。”

而作為這樣潛力可見的市場,印度又因政策多變、營商環境復雜,被看做是“外企的修羅場”。2020年,印度政府就曾以“國家安全”的原因,連續多輪封禁中國包括TikTok、WeChat、UC瀏覽器在內超200個手機應用程序。

一面,奔走于世界各地的印度勞工,早已完成了肉身全球化的進程;而印度市場對外資的態度,長期抵觸抗拒,難以開放并融入。而時至今日,當世界開始新的脈動,印度市場的潛力中,會有中國企業的機會嗎?

印度人幾乎無處不在。

2024年,印度收到了1250億美元的海外匯款。這是全球最高的數字——比墨西哥、菲律賓、中國都高。

這些錢來自中東的建筑工地、硅谷的寫字樓,也來自倫敦的醫院與新加坡的餐館。他們匯回印度南部的小城鎮,修建了新房、支付了學費,也支撐了家庭的全部開支。

在全球貿易的流動中,大量印度勞工以通過中介公司出國工作的方式,為印度帶來了源源不斷的財政收入。根據世界銀行與印度外交部數據,全球約有 3200萬至3400萬印度人生活在海外。其中約 1800萬人為“非居住印度人”(NRI),另有 1500萬余人 屬于“印度裔公民”(PIO)。這使印度成為世界上海外人口最多的國家。

ChatGPT繪圖

盡管對于將外資“引進來”持謹慎態度,但在“走出去”上,印度人骨子里就是國際主義者。全球化在印度一直備受推崇,八成以上的印度人都認為全球化是有益的,如此高的支持率在全世界都位居前列。

因此,盡管印度GDP一直在高速增長,但產業結構失衡。其中,服務業成為印度經濟最主要的拉動項,占GDP的比重達55%。而以外包業務為主的印度程序員們,占到了全球的55%,貢獻了印度全國9%的GDP。

項飆在《全球“獵身”,世界信息產業和印度的技術勞工》中,將這項以人力出海創造價值的方式稱為“獵身”,簡單理解,有的貿易交易品為貨物,而“獵身”活動的交易品為IT勞動力。

獵身的世界體系中有兩大中心:印度和美國。印度是生產IT勞動力的基地。印度不僅是靈活、廉價IT工人的來源國,是工人技能提高的場所,而且還是IT工人全球流動的“協調”中心。美國則是全球流動的IT工人的首選目的地,同時也是IT工人們對其他目的地進行評判的參考標準。印度為全球的IT產業貢獻了最有價值的資產(勞動力),美國則在全世界吸收現成的、高質量的IT人才。

特朗普本次提升的H-1B簽證費用,也正是卡在此處。早在1992年,美國出臺了H-1B簽證制度,據INS在1998年的統計,彼時在美國持H-1B簽證的計算機相關行業人員中,印度人占了74%,因此,H-1B簽證早就獲得了“印度人簽證”的綽號。

可以說,每個不甘平庸的印度人,都懷揣著一個美國夢,即通過中介公司到海外做IT外包工作,成功潤出去,幸運的話還可以成為跨國的科技企業家。甚至在印度的社會文化中,能否成為海外IT員工,還與婚姻嫁娶相關,當一個家庭中出了個成功的IT兒子,首先引起周圍人們羨慕或者妒忌的是他能為家庭掙來數額不菲的嫁妝。1998-2000年間,IT公司的股份也經常被用作嫁妝的一部分。

而現在,美國夢醒了。被特朗普卡住的印度程序員,需要重新尋找目的地。印度勞動力創造的服務業市場,也會面對供給和需求的再度分配。《全球“獵身”,世界信息產業和印度的技術勞工》中提及,即使海外市場對IT勞工的需求高漲,但裁員、失業卻和高需求同時存在,原因即是人力市場供求曲線的不斷變化。

而在以獵身為主要方式的服務業,這一次受供求影響的,是四海為家的印度勞工群體。

值得提及的是,除IT從業者外,海外印度裔群體約一半在中東海灣地區。在阿聯酋、沙特、卡塔爾和科威特,他們從事建筑、運輸、家政、清潔等藍領工作;還有部分分布于新加坡、馬來西亞、南非等地,從事中小貿易與服務業。在阿聯酋,印度人是最大外來族群——350萬人,占當地總人口的三分之一;在沙特,這個數字是 250萬;在科威特和卡塔爾,也各有上百萬印度工人。

印度服務業支撐了歐美地區的IT產業,也是中東地區藍領群體的構成者之一。而這次的天價簽證事件,實則折射了印度經濟結構的核心問題,僅靠肉身出海的服務業謀生,并不能將貿易活動的主動權握在自己手上。

并且IT人才的流失,也讓印度錯失了在移動互聯網和AI世代實現彎道超車的機遇。如今,印度裔公民掌管著蘋果、Microsoft 和谷歌等互聯網巨頭。根據經合組織數據,印度輸出受過高等教育的移民數量最多,在全球范圍內達到 312 萬,占全球份額的 65%。

事實上,印度政府也早已知道產業結構存在的問題,并嘗試探索,在IT服務之外,印度是否擁有可以被觸摸的產業?因為中美博弈,我們正處于全球供應鏈深刻重構的變革時期,這對以印度、印尼、越南、墨西哥等新興市場來說,堪稱歷史性機遇。

那么,抓住這一時機重組制造業,會是印度經濟新的“增長引擎”嗎?

先說我的答案,制造業會為印度經濟帶來增長,但想要成為支柱型產業,需要更長的時間和投入。

據外媒,蘋果公司在印度的年銷售額在2025財年(按印度市場慣例,截至2025年3月31日)創下近90億美元的歷史紀錄,較一財上年的80億美元增長了約13%。

出于對印度市場的增長預期,將印度打造成蘋果生產基地,是庫克全球戰略的重要一部分。據彭博社數據,2025財年(截至2025年3月末),印度制造的iPhone生產量同比增長了近60%;2025年4-7月印度iPhone出口額達75億美元。

莫迪上任后,即推出「在印度制造」,圖源美聯社

這也是蘋果公司史上首次,在印度生產iPhone的所有全新機型。三年時間里,它從單純的組裝環節,向更高附加值的制造延伸:玻璃后蓋、金屬外殼、電池模組等部件逐漸實現本地生產,供應商網絡也擴大至45家以上。

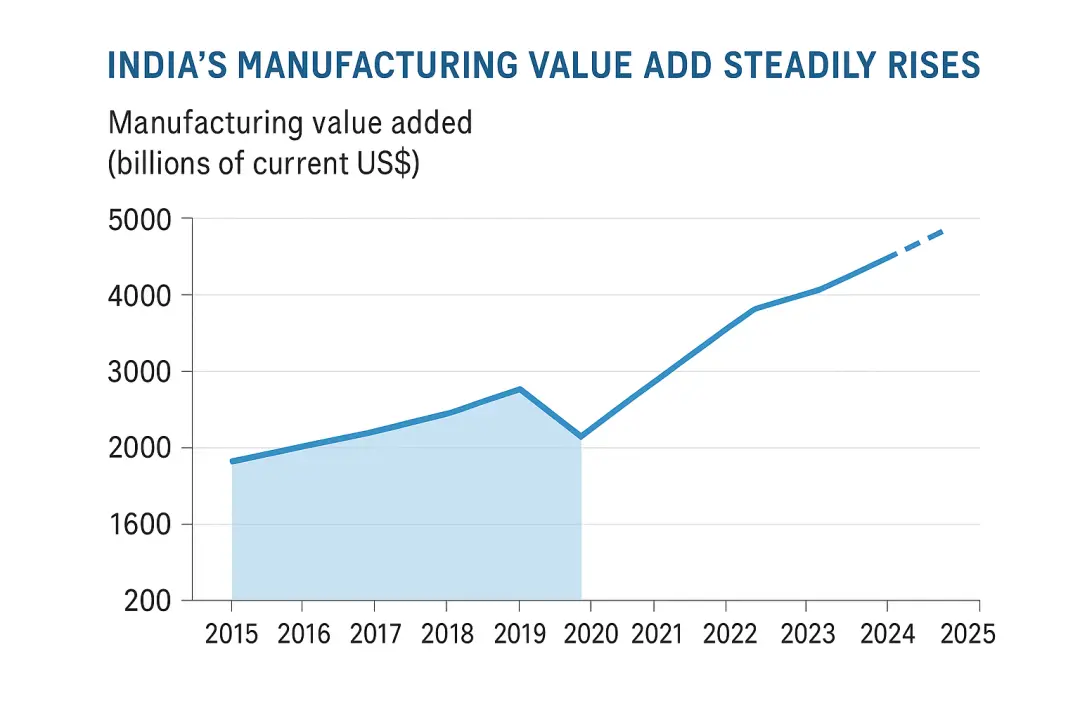

蘋果在印度的投資可以看作印度制造最典型的縮影。2014年,莫迪政府提出“Make in India”,目標是在2030年讓制造業占GDP的比重從15%提升至25%。十年過去,數字雖未達標,但變化確實有發生。

政府推出的PLI(生產鏈接激勵)計劃吸引了約190億美元的投資,帶動了手機、電子、制藥、汽車零部件等行業的擴張。電子行業最為明顯,蘋果、三星、小米等巨頭紛紛在印度建廠。根據印度政府數據,2025財年蘋果在印度的生產額已達220億美元,出口量較上年增長近六成,其中約80%的iPhone由印度出口海外。印度通信部長阿什維尼·維什納夫(Ashwini Vaishnaw)也稱:“在印度銷售的手機中,有99.2%是在本土制造的。”

ChatGPT繪圖

2020年之后,隨著全球供應鏈重構和中美貿易摩擦,印度成為“China + 1”戰略的重要落點。然而,樂觀情緒背后,不可忽視“質控危機”的存在:部分組裝廠的產品合格率僅約50%,大量高端零部件仍需從中國、越南進口。印度制造的現實,仍更接近于“半成品工業”。

一名印度服裝行業的跨境電商從業者向霞光社表示,從結果上看,印度制造和中國制造相比最大的差異是無法做到快速響應。他表示,印度市場目前是不可能做到“小單快反”的,因為小單快反要求設計的高附加值,它的成本也非常高。在工業化成熟的情況下,一個工人/工位一天的質檢效率可以做到1000件,但工業化程度不足,一天可能只能做到200件的量。

“工業化是社會進程必須要經歷的一個方向,因為它能夠大規模地、以極低的成本去生產人類的需求,但是發展中國家沒有這樣的經歷,它不會有這樣的培訓和認知。”而在與印度同事共事的過程中,制造環節最讓他感到痛苦的地方即是“不在意事實”,比如制造總會有一些公差,而對于不同尺碼的服裝來說,能夠接受的公差范圍是多少,并沒有明確的標準。“每一個款型,主要的尺碼,印度制造業的工廠都給不出來,甚至根本都沒有一個參照,但他仍然可以非常大言不慚地講我們的質量標準很高。”他說。

從客觀條件上看,印度制造業也存在發展限制。

首先是供應鏈短板。印度的產業鏈配套薄弱,尤其在半導體、精密模具、核心電子元件等環節。缺乏產業集群使得制造成本高企。一個零部件從深圳到金奈,可能要跨越6000公里和兩道關稅;

其次是基礎設施問題。盡管印度在鐵路、公路、港口上加大投入,但與中國和東南亞相比,其物流效率仍偏低。電力供應不穩、港口擁堵、地區政策不一,這些都讓企業倍感掣肘;

第三是勞動力結構。印度每年新增勞動力超過1200萬人,但具備工業技能的比例仍然不足30%。大量人口進入低附加值的服務業,而制造業并未成為吸納就業的主力;

最后是政策與行政效率。外資企業頻繁抱怨審批周期過長、地方稅制復雜、進口關稅波動。甚至蘋果也不得不為一項設備稅法奔走游說。這種制度性摩擦,讓“Make in India”的口號在執行層面顯得力不從心。

印度的經濟仍以服務業與消費為主,制造業的增長雖快,卻未能撬動整體結構性轉型。數據上看,縱觀數據,印度制造業的產出在增長、投資在擴大、出口在上升,但“制造業占GDP比重”這一指標,卻在過去十年始終徘徊在15%至16%之間。

發展制造業是印度的必經之路,但工業化并不是一蹴而就的。在真正到達之前,它還有很長的路要走。

有趣的是,即使足跡遍布世界各地,更多印度人仍沒有邁出“印度敘事”的框架,印度固有的階級區隔與等級觀念,幾乎是根植于印度僑民的心中的。

項飆在《全球“獵身”,世界信息產業和印度的技術勞工》中寫到:在獵身過程中,伴隨“民族化”過程的并不是集體力量的作用,而是一個“個人化”的進程。個體化并不意味著印度工人在心理人格上的重大轉型,也不意味著他們將接受西方意義上的“個人主義”。“我的大多數被訪者都對他們既能堅守“印度文化”(像家庭至上以及虔誠奉教的信念),又能在世界市場中占有一席之地而感到特別驕傲。”

換句話說,印度版本的“出人頭地”即是,在海外憑專業能力取得成就,然后迎娶高種姓老婆、踏入上層社會。

更耐人尋味的是,在外企招募印度員工的過程中,多數企業主認為,“只有印度人才能管理印度人”,《全球“獵身”,世界信息產業和印度的技術勞工》中這樣記錄:“他們從來不安心工作,才工作三個月,他們就開始要求升職、漲工資。他們的眼睛總是盯著別的地方,隨時想跳槽。”因此,印度IT工人通常被認為很難管理,而職場中介也就不愿意直接和印度工人打交道,他們傾向于通過印度人開的勞力行招募印度工人。

或者說,無論是已經“走出去”在海外工作的印度人,還是在印度本土的印度人,也仍然逃不出印度文化、制度塑造的框架。

觀察印度市場14年的Tata向霞光社表示,印度國家從最上層,到底層社會,都滲透著一種極強的思維模式,即上位者對下位者有極強的支配與掌控力。

“比如我的一個印度甲方,他在和我(外國人)溝通的時候非常溫和體面,但是對本地員工,幾乎是極為粗暴和刻薄的,但無論是員工還是他自己,都不會覺得這有什么不妥。”他表示。

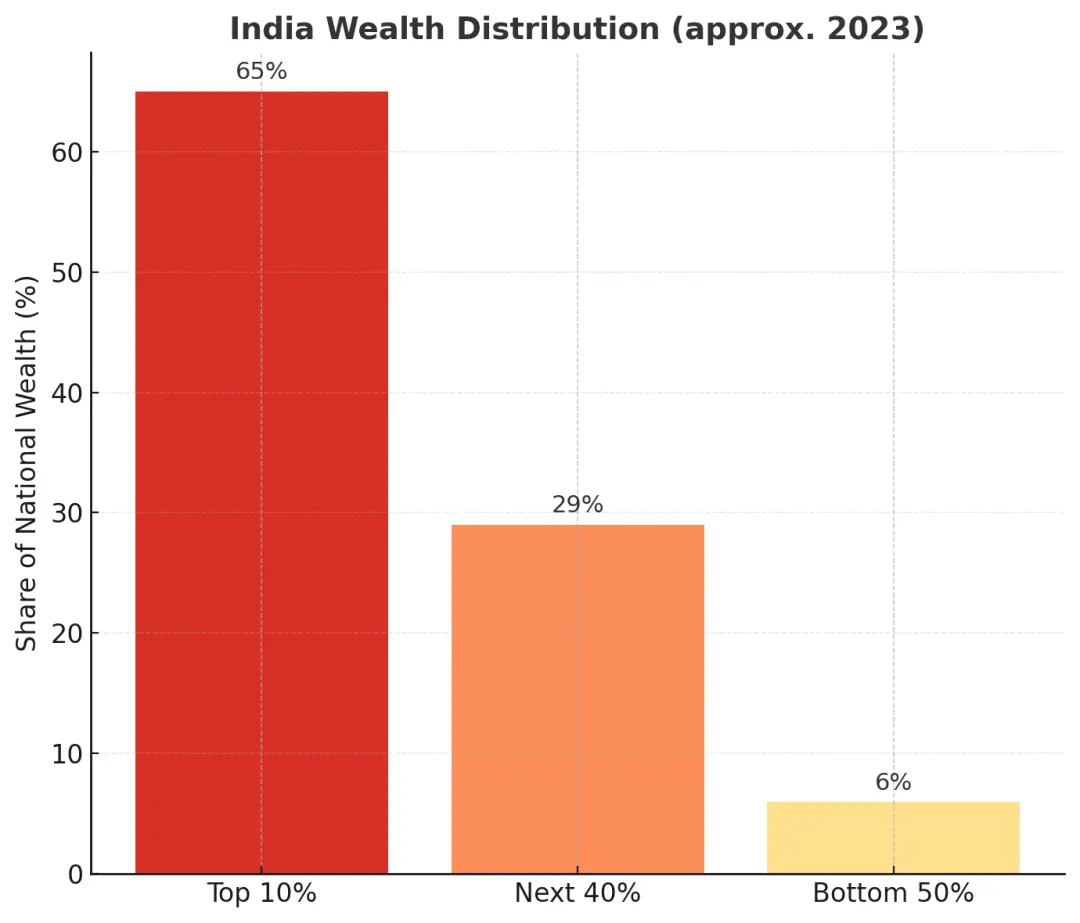

這樣根深蒂固的等級觀念,與印度社會的財富過分集中緊密相關。

需要提及,國際基金組織的報告指出,印度目前是亞洲主要經濟體中貧富差距最大的一個國家。少有人知道,在看似不發達的印度,身家超10億美元的富豪已經過百,僅次于美國、中國和俄羅斯。2017年,這批富豪的財富總額高達4790億美元;印度的百萬美元富豪更是高達17.8萬人。

過去十年間,盡管印度經濟增長迅速,但貧富差距卻日趨擴大。根據瑞士信貸的財富報告,印度最富有的 1% 人口掌握了全國超過40%的財富。而底層40%人口的收入總和,甚至不及前者的十分之一。因此,經濟增長的大部分果實被少數人所控制,他們構成了國內最具影響力的商業與政治網絡。

印度的超級富豪,在本國工商業擁有相當大的話語權,和權力也走得很近,有人因此將他們戲稱為“寶萊塢寡頭”。政界和商界存在著強綁定的關系,用一句話說就是,“億萬富豪的財富主要靠三樣東西:土地、自然資源、政府的合同和許可證。”

1949年,美國經濟學家James Duesenberry提出相對收入假說:幸福取決于收入相對于社會平均水平或同群體的相對地位。也就是說:人們寧可月入5,000元、周圍人都賺4,000,也不愿月入1萬元、周圍人都賺2萬元。

那么,當更多的錢掌握在更少的人手中,對權力的貪婪,往往蓋過了對發展的追求。

《新鍍金時代》一書用“鍍金時代”的說法來比喻印度的政經環境,意指時代如鍍金般光鮮,但內里早已腐朽不堪。這種時代的政治尤為腐朽。書中引用了風險投資人賈揚特·辛哈和政治學家阿舒托什·瓦爾什尼的觀點,他們呼吁政府采取有力措施,限制超級富豪的權利。“經濟是有活力不假,但這活力是腐朽而瘋狂的。”

因此,手握巨大財富和權力的印度富豪們也會對外資感到恐懼:外資的大規模進入,可能會改變這種分配格局。一旦全球資本打破行業壟斷、沖擊本地財團,勢必觸及印度富豪階層的核心利益。因此,保護主義不僅是一種經濟戰略,也是一種權力既得者的防御機制:它讓財富集中結構得以延續,讓政治體系維持相對穩定。

印度財富分布(2023年),ChatGPT繪圖

包括中國企業在內的外企在印度受挫也就不足為奇。近年來,印度稅務部門對殼牌、諾基亞、IBM、沃爾瑪、凱恩能源等多家外資企業都進行了稅務調查并開出了高額罰單。日韓不少企業也面臨同樣的狀況,以至于印度因此被稱為“跨國企業的墳場”。“但對于印度人來說,他們也自恃是新的增長極,就不再急于對外企說歡迎光臨了。”一名在印跨境電商從業者向霞光社表示。

此外, 在印度文化中,以不太光彩的方式爭取一切對自己有利的條件,是一種慣性。Tata表示:“你可能會經常感受到他們對外資的各種敲打,比如壓價、做中間商賺差價,或者是逼迫外資把技術交出來,甚至會強制要求對供應鏈的話語權等等”,這一切看似不體面的方式,正是印度商界的生存之道。

除了貧富差距外和階級區隔外,不同地域間的文明時差,也讓“發展主義”的理念,在不同區域間遇到不同的推行阻力。

“由于民族眾多的問題,其實時至今日,印度并沒有完成真正意義上的建國。”Tata說。事實上,學界、政治界對于“印度國家形成”的一個長期爭論:印度作為一個“統一國家”的政治、行政與經濟結構,很大程度上是英國殖民時期構建出來的。

在英國到來之前,印度次大陸并不是一個統一國家。它由數百個邦國、王朝、部落共同體組成;語言、宗教、種姓、政治體系極為多樣;北有莫臥兒帝國(穆斯林王朝),南有馬拉塔、邁索爾等本地政權。這些地區之間雖有貿易與文化往來,但并無中央集權的“印度國家”概念。

“印度”(India)這個詞,本身是從波斯語“Hindustan”(意為印度河以東之地)演化而來,更多是一種地理稱謂,而非國家名稱。

國家的整合問題是更為需要擔憂的事。印度擁有22種官方語言、數百個民族與宗教群體。從北到南,從印地語區到泰米爾語區,經濟與文化差距極大。在這樣一個國家里,經濟政策往往被地方政治重新定義。

開放政策在德里是“改革”,但在比哈爾、奧迪沙等貧困邦,可能被視為“威脅本地工人”。這讓印度中央政府在推動開放時必須保持克制,因為過度依賴外資、削弱本地產業,很可能加劇地區分裂情緒。

保護主義,在此語境下,既是經濟選擇,也是維系國家統一的政治工具。

因此,自獨立之初開始,印度的政治焦慮就是如何防止再次被外國資本支配。1947年獨立后,首任總理尼赫魯推動計劃經濟體制,實行嚴格的許可證制度(License Raj)。企業要獲得生產許可、進口批文乃至原材料配額,都要經過層層審批。

那一代印度領導人對“自立”的執念,塑造了印度經濟的精神底色:只有掌握生產控制權,國家才真正獨立。1991年,外匯危機迫使印度轉向市場化改革,但改革的方向并非“全面開放”,而是“謹慎地開放”。在接下來的30年里,印度始終保持一種“半開放”狀態:對IT、制藥、汽車等戰略性產業開放,對農業、零售、電信等領域設置重重壁壘。

一個共識是,世界的未來在印度。

印度擁有全球最年輕的人口結構,平均年齡不足30歲,每年新增的1200萬勞動力意味著潛力無窮。而在這樣年輕的人口結構中,占半數人口的女性,參加勞動的只有三成左右,這也限制了印度的潛力。

而對于對印度懷有好奇的外企來說,時至今日,被封禁的超200個手機應用程序也并還沒有恢復運行。

印度教徒相信,在恒河沐浴可以洗凈罪孽,死后將骨灰撒入恒河,靈魂可得解脫(Moksha)。同時,恒河也是印度污染最嚴重的河流之一——生活污水、工業廢水、尸體遺骸、宗教祭品都進入河中。

世界的未來,只能存在于文明的印度。